Поэтическая критика в медиа нежизнеспособна? Как бы не так!

«Русская поэзия — один из международных культурных брендов наряду с немецкой философией и итальянской архитектурой», — таков один из тезисов, представленных аудитории Владимиром Козловым, главным редактором журнала Prosodia и руководителем проекта «Поэтическая критика в медиа». Почему качественная критика лирических текстов необходима российским медиа? Почему её до сих пор так мало? Организаторы курса — известные журналисты, филологи и литераторы — берутся найти ответы на эти вопросы и попутно предложить студентам стать частью команды по возрождению массовости культуры русского стихотворения.

14 июля состоялся вводный урок 9-дневного курса «Поэтическая критика в медиа» от журнала южного Центра изучения поэзии (на базе Южного Федерального университета в Ростове-на-Дону) Prosodia.

«Современные медиа накопили большой опыт, который давно пора применить в сфере культуры, однако готовых кадров для нашего проекта нет. Поэтому мы запускаем онлайн двухнедельную образовательную программу в надежде встретить тех, кто сможет пополнить нашу команду», — поясняют идею инициаторы проекта.

На первом занятии, состоявшемся на платформе Zoom (всем нам полюбившейся за время пандемии), присутствовало более сорока человек. Люди разных возрастов и степеней компетентности в литературоведении и критике. Лектором выступил сам главный редактор журнала, поэт, критик, доктор филологии Владимир Козлов.

Главной темой монолога стала прагматика курса в контексте идеологии журнала и состояния поэтической критики в российских медиа сегодня. Проще говоря: зачем мы все здесь сегодня собрались и что мы можем сделать?

«Попытка создать новую ценность в медиа — таков один из мотивов создания Интернет-ресурса поэтической тематики с ежедневной периодичностью».

Почему это нужно?

«У меня на полке стоит томик о современных немецких поэтах. То есть, он не просто вышел однажды на немецком, но и был переведён на русский. Есть томик о современных французских, английских поэтах. Но у меня нет книги о современных русских поэтах. Такой просто не существует», — рассказал лектор.

Русская поэзия в контексте мировой культуры имеет колоссальное значение.

«Это сфера, в которой русская [словесная] традиция добилась величайших результатов!» С этой точки зрения можно считать отечественную поэзию «международным культурным брендом».

Команда журнала провела в 2019 году социальное исследование «Русская поэзия и читатель». Было заполнено 516 анкет. В результате авторы исследования выявили новые важные данные о читателях поэзии:

«Главная аудитория — это не литераторы! Госслужащие, подрядчики, предприниматели, учащиеся — мы обнаружили целый неосвоенный пласт читателей».

Итоги исследования подтверждают, что спрос на хорошую поэзию — есть. У респондентов спрашивали, чего им больше всего не хватает в источниках информации о поэзии. Наиболее частые ответы: качественного отбора стихотворений, свежих рецензий и информации о поэтах.

Посредником между поэтом и представителем масс не может являться никто, кроме критика.

«Критики — переводчики со специального языка на язык массового читателя, <…> он — как диетолог, выбирающий, что стоит читать, а что нет…»

В презентации приводится: «При отсутствии вакансии критика эта роль в лучшем случае уходит журналистам, блогерам, литераторам, в худшем — размывается. Общий результат: потеря читателя».

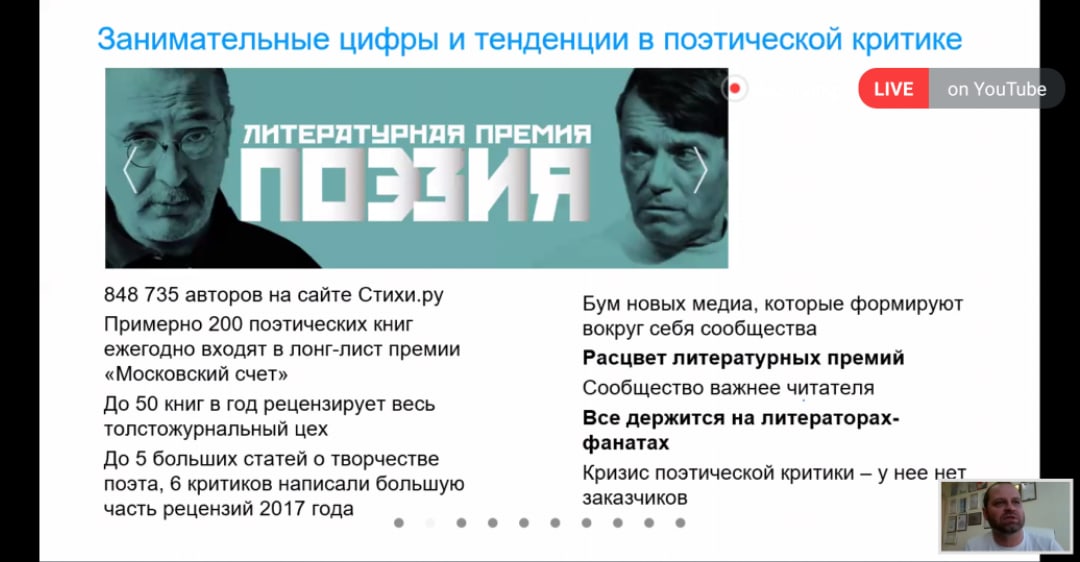

Несмотря на то, что спрос на поэтическую критику в России сейчас ничтожно мал, необходимость назрела. Насущность проблемы Владимир демонстрирует в цифрах: чуть менее 850 тысяч авторов публикуются на «Стихи.ру», при этом все толстые литературные журналы рецензируют в год не более 50 сборников стихов и пишут о творчестве не более чем пятерых поэтов. Большую часть работы по снабжению критиков рабочим материалом, а поэтов — критикой — берут на себя литературные премии, такие как «Поэзия», «Московский счёт», «Лицей» и т.п.

«Расцвет литературных премий говорит о слабости других культурных институтов, — утверждает главред Prosodia. — Литературная премия — одна из немногих возможностей для автора быть замеченным и прочитанным. <…> [В то же время] у нас есть колоссальное количество публикуемого материала, которое остаётся незамеченным».

Последняя приведённая тенденция резюмирует предыдущие: всё держится на энтузиазме фанатов. Бескрайнее, постоянно расширяющееся поле культурного контента вспахивается большей частью любителями.

Проект «Поэтическая критика в медиа» готовит, без преувеличения, кадры, способные профессионально перерабатывать тот пласт массового лирического творчества, который незаслуженно игнорируется премиями и толстыми журналами.

Каким же должен быть критик, необходимый проекту?

Организаторы выделили четыре признака, по которым онлайн-медиа от Prosodia будет отличаться от других Интернет-СМИ:

- Фокус на поэзию.

- Ежедневный формат.

- Академичность («Мы можем говорить как люди, кое-что понимающие в поэзии…» (В. Козлов)).

- Доступность.

Таким образом, «Поэтическая критика в медиа» нуждается в людях, представляющих следующие роли из культурного пространства: журналист, критик, литератор и филолог — или объединяющих несколько из них. Дополняя друг друга, они в своём единстве представляют модель идеального медиа-критика современности.

С целью найти таких людей (или помочь людям реализоваться как медиа-критикам поэзии) и был организован курс.

По завершении вводного занятия некоторые из участников поделились впечатлениями и ожиданиями (пунктуация и орфография сохранены):

«Многообещающий проект. Интерес к поэзии среди технической интеллигенции, например, точно есть. И очень не хватает навигатора в этой сфере — который легко находят поисковики» (Ольга Андреева)

«Академичность — это самый веский фактор лично для меня. Культуры в критике мало, что уж там скрывать… Не в обиду никому…» (Юлия Белоус)

«Очень интересно и вдохновляюще!» (Дарья Грицаенко)

Следующая онлайн-встреча участников состоится 16 июля и будет посвящена созданию новостей о поэзии.

Роберт ФАРУКШИН

Карикатура нарисована автором